▲ 李零(考古中国配图)

《读书》出题,要咱们讨论“考古对研究历史文化有什么作用”,我觉得这是个好题目。上次《读书》已就同样的题目请社科院考古所和中国历史博物馆的几位青年学者座谈过一次,我也忝列其中。那次,陈星灿说,考古学是一门革命的学问,不仅对研究历史文化是挑战,而且对近代学术思想和价值观念也有巨大冲击,我很赞同。前不久,北大举行《国学研究丛刊》发行会,与会者有中文、哲学、历史、考古四个系的人。袁行霈先生让我发言,我说,这次出书,中文系占了好几本,但要谈国学,要谈传统,考古系的人才应该“挺身而出”。考古对改写中国史作用太大,比如《剑桥中国史》,本来是从秦汉写起,现在欧美学者为什么要补写秦汉以前,原因就是考古材料层出不穷,已经到了谁也不能忽视的地步。同样,我们这儿对疑古思潮大反动,重提“五千年文明史”,重提“黄炎”,也是受考古发现(即五千年左右遍地开花的城邑、早期铜器、玉器和刻划符号等等)的鼓舞。

研究考古对我们思想的冲击,这需要写一部历史出来。最近张光直先生在台北联经出版了他的考古学论集和考古学随笔。张先生送书给我,读后我的一个强烈感受是,应该有人赶紧做这样的工作,不但“正史”要写,“野史”也要写。现在我知道,新石器部分,陈星灿已经写了书。通史,则有王世民先生在北大考古系开课。还有美国加大洛杉矶分校的罗泰(LotharvonFalkenhausen)先生,他也有这方面的冲动。我想,如果中国人从中国的角度写,外国人从外国的角度写,内外有别,互相对照,效果可能更好。

▲ 张光直 《中国考古论文集》《考古人类学随笔》(考古中国配图)

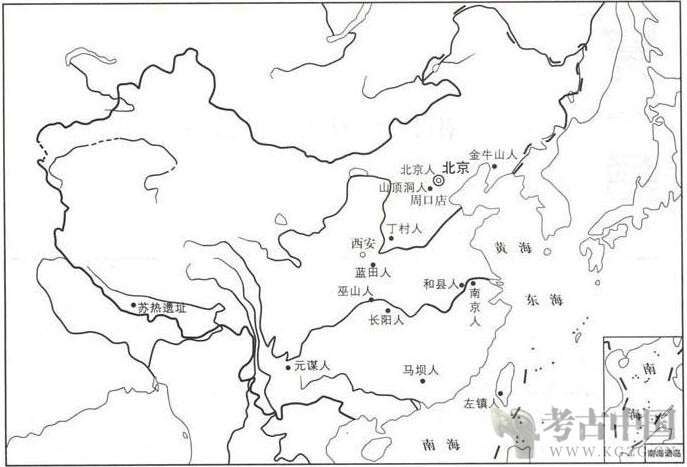

考古学伟大,原因很简单,就是孔夫子所慨叹:“文献不足征也。”文献不足,要靠考古去补充,证实或推翻还在其次。人生苦短,百年为限,“前不见古人,后不见来者”,文献虽然可以把我们的视野扩大一点,但毕竟是“一时障目”,看见的顶多是“几千年的辉煌”,人类历史的大部分还是落于视野之外。考古学对人类历史的补充,不是补充一点,而是一补一大块,补出来的部分才是“主体”。毛泽东说“一万年太久”,但这一块却是以万年为计,比我们这点文明史长出几百到上千倍。人类的史前史,拿“文明”的眼光去看,好像很寒碜,箭头鱼钩,石刀石斧,陶盆瓦罐,破破烂烂,但其筚路蓝缕,艰苦卓绝,不能不令人肃然起敬,即其聪明智慧也不让今人。比如近代有“地理大发现”,哥伦布、达•伽玛、麦哲伦之名几乎家喻户晓,好像很了不起。但真正的“地理大发现”、更伟大的“地理大发现”是什么?恐怕还是旧石器时代的“地理大发现”。当时的人,绝无令名传世,但他们已到达地球各处:不但各大洲的崇山峻岭、荒漠绝原都有他们的足迹,而且就连高寒极地、大洋深处也都有人居住。我们今天的生存方式,衣食住行,方方面面,大格局都是很早就已奠定。我们的文明史,离开这种背景,是看不清的(顺便说一句,我们从小就学“社会发展简史”,其实这门课早已落伍,很多“常识”都最没常识)。

▲ 我国境内旧石器时代人类遗址分布图(考古中国配图)

现在谈考古对研究历史文化有什么帮助,圈外的人和圈内的人感受很不一样,好像有一堵高墙围在那里:城里的人想出出不去,城外的人想进又进不来,彼此都很苦恼。因为真正的考古是田野考古,这本“书”是从地下一锄头一锄头挖下去,一铲子一铲子抠出来,它很强调资料记录的原始性和完整性,有一种技术很强的专业语言。我们要想从“地下”讲“地上”,从“空间”讲“时间”,从直观的物质形态讲抽象的思想观念,必须有一整套语言转换。圈里的人干久了,难免有职业病,团结、紧张、严肃有余而活泼不足,出土材料在头脑中板结成一块,拆不开,打不散,除了“报告语言”就不会说话。况且他们还受工作压力,风吹日晒,辛苦异常,很多人不仅没时间读书,就连考古材料都来不及消化。而圈外的人看考古报告又如读天书,不知所云,不但不知道怎么找材料,也不知道怎么读材料和用材料。

▲ 殷墟卜辞(考古中国配图)

今天参加座谈,就是一种“圈里”和“圈外”的对话。在座各位,要说圈里人其实只有陈星灿。我虽毕业于社科院研究生院的考古系,在考古所呆过六七年,但早就离开这一行。当年听唐兰先生讲课,他说,我们干古文字这一行的,是被“章黄之学”革出教门。同样,我也是被考古学“革出教门”。过去,我在考古所学殷周铜器,挖过西周遗址和春秋秦墓,这使我受益匪浅。但古文字在外面的人听起来还以为是考古,在里面的人看来却不是玩意儿,好像狗肉上不了席面(我在那里受的教育是:“正宗考古”要同历史学、民族学、古文字学、金石学和文物研究划清界线)。我和兆光、平原不同,他们是正经中文系出身;和星灿也不同,只是“坐而论道”(西方叫armchairarcheologist),两边都是“票友”。虽然至今,我对考古还是旧情难忘,一直徘徊逗留于它的大门之外,“对屠门大嚼,聊以快意”,但自己给自己定位,还是考古学的“读者”,它的忠实“读者”。

▲ 西域汉简(考古中国配图)

用考古学的东西讲历史文化是个常做常新的事业,也是个冒险的事业。很多人进了这个门,都不免受发现诱惑而驰骋其想象,但“肺腑而能语,医师色如土”,它对玩弄假说也最不客气,几乎到处都是陷阱,没有什么安全岛。况且“考古”和“历史”是两本“书”,各有各的读法,“结合”这件事是说着容易做着难。史前这一大块,我们苦于没有文献;历史时期,文献又太多。早了,搞文献的是干瞪眼;晚了,搞考古的也难双肩挑。

▲ 敦煌文书(考古中国配图)

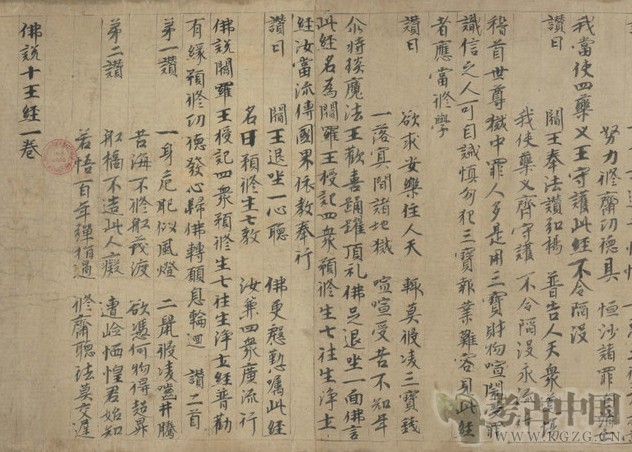

考古与历史相结合,从学术传统讲是“中西合璧”。因为考古是门洋学问,它在西方的传统中,主要作用是补史而不是证史。在他们的概念里,考古和狭义历史学(即依托文献的历史学)完全是两码事,界限很分明。而我们中国,因为文献资料太丰富也太连贯,从一开始就很难抱这种态度。在中国的语汇中,“考古”,即吕大临讲的“考古”,是指用出土发现(主要是铭刻资料)“证经补史”,补充和印证我们从文献获得的历史知识。本世纪的“罗王之学”是依托“三大发现”(殷墟卜辞、西域汉简、敦煌文书),资料虽新,但所谓“地下地上相结合”、所谓“二重史证”,在方法上仍是承袭宋代金石学。即使真正的田野考古,如中研院史语所和中科院考古所(现属社科院)的发掘,其制度创设、工作程序和训练方法虽然是西方或准西方式的,李济学于美,夏鼐学于英,确实是引进了西方的一套,但它毕竟有自己的接受背景,不可能像西方学者那样“各行其是”,光拿眼睛做研究。中国的考古和历史总是分不开,别的不说,光是它在学科中的位置就很说明问题。例如中研院是把考古设于史语所,我们的考古专业原来是设于历史系(如现在的北大考古系就是从历史系分化,它为中科院考古所和各博物馆的考古队输送了大批人材,有“考古黄埔”之称),博物馆也多半是历史博物馆(现在其考古队多已独立为研究所)。中国考古,其真正特色是“史学传统”。

▲ 著名考古学家罗泰(考古中国配图)

中国文献史料太多,这究竟是好事还是坏事?我们一向都认为是好事,而很少想到它的副作用。但一九九四年夏,我到洛杉矶同罗泰讨论他的大作《中国考古学的历史癖》(Onthehistoriographicalori-entationofCninesearchaeology,AntiquityNO.67,pp.839-49),才知道他和我们的看法很不一样,有些在我们这儿不成问题的问题,到了他们那儿就成了大问题。罗泰对中国考古学的“文献情结”批评很多,上至宋代金石学和清代考据学,下到罗王之学和考古所,从意识形态、民族感情到理论方法,都有所涉及。最为好感是《古史辨》。他认为我们是“文献反被文献误”:由于迷信文献,滥用文献,因而不但背离了西方的考古方法,也糟蹋了中国的考古资料。他这篇文章是写给西方读者看的,属于关起门来讲悄悄话,当然话说得相当不客气(我们这儿的“悄悄话”也一样)。但他的文章却很有警醒的作用。东西方两种传统的接合点在哪儿?文献和考古的接合点在哪儿?我们该怎么掌握其分寸?这样的问题还是很重要。

中国的历史文化是前后一条龙。最近,中央一台在播美国电视片《失落的文明》(LostCiviliztions)。世界上的文明几乎都是“失落的文明”,比如现在的埃及和古埃及,现在的希腊和古希腊,前后那是两回事。人类的文化和文明都很脆弱,特别是早期,只要来点天灾人祸,马上就土崩瓦解,“算风流总被雨打风吹去”。但中国是个例外,恐怕不能算“失落的文明”。我个人认为,中国对工业革命前的世界史研究,如果不说是最好的标本,也是相当了不起的范例。我们中国向以农业立国,土地开发程度高,人口众多而聚落密集,地下的文化层特别厚,稍一动土,就“地不爱宝”,不仅文献史料有连续性,就连考古材料也有连续性。“连续性”也是我们的特点之一。

▲ 《古史辨》(考古中国配图)

中国的史料既然这么丰富这么连贯,所以我们都很习惯于“一气呵成”地讲历史:“自从盘古开天地,三皇五帝到如今。”例如司马迁作《史记》就是从五帝讲到武帝,民国以来也有所谓“黄帝纪年”。但近代以来,经《古史辨》一辨,大家对黄炎就不怎么敢讲了,过去,《古史辨》的“疑古”其实是两种“疑”,一种是疑“古史”,一种是疑“古书”。他们怀疑前者当然和后者有关,是疑讲这种“古史”的“古书”不可信,才说这种“古史”也不可信。但这两个问题还不太一样。这里的“古书”,即通常所说的先秦古书,主要是战国古书。这些古书虽有“滞后性”,但除少数源出旧典的故籍,绝大多数都是公元前五百——二百年左右的东西,不可能提得太前,也不可能落得太后。现在出土的古书,已经可以延伸到这个时段之内,即使未见龙首也已看见龙脖子。我们从古书类型、古书体例、字体源流和学术源流看,局面已经比较明朗。但是“古史”是另一回事。在这方面,不管你有多大热忱投入多少钱,没有发掘材料,全是白搭。中国的历史,三代以前是一段,主要是考古学的天下;三代以后是一段,主要是文献学的天下:中间一段是拉锯战,必须考古、古文字、古文献齐上阵。中国文献讲三代的东西有没有?有。讲三代以前的东西有没有?也有。问题是怎么看待和运用这些史料。三代和三代以前,所谓史料,作为框架的东西,其实不是《诗》、《书》,而是一种讲族源世系,类似后世谱牒的书,古人叫作“世”,比如《世本》就是其中的一种。司马迁作《史记》就是采用这种史料作框架,不但《五帝本纪》、三代《本纪》是这样,而且全书都是靠这种史料来组织。这种书应该怎么读,现在还值得讨论。疑古派认为“三皇五帝”(《周礼》中已有这种讲法)都是神话,西方学者也这么看,但蒙文通、傅斯年、徐旭生则认为是传说,因而各构其“族团”说。我个人认为,“世”这种书和祭祀有关,并用以教育贵族子弟,在古代很严肃,它有追溯极限,但不是随意虚构。这类追溯有不同层次,共和以下有“年”,最可信;三代以下有“世”,也比较可信;三代以上只有“姓”,有点模糊,但验之两周金文,也不可能是太晚的东西,至少在这一时间范围里,和当时的国族还是很吻合;真正属于神话,还是帝姓所出的感生故事。

徐旭生等前辈讲“族团”其实是从古代的“帝系”推演。古代帝系有很多种,如《世本》讲黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜,是以姬姓(周)为主,祁(唐)、妫(虞)、姒(夏)、子(商)四姓为辅,代表中原和中原偏北地区的族团,其实是周帝系;而《封禅书》讲少昊、太昊、黄帝、炎帝,是以赢姓(秦)为主,风姓(赢姓在东方的兄弟氏族)次之,并包括属于陕甘土著的姬(周遗民)、姜(周遗民的兄弟氏族)二姓,代表西北地区的族团,则属秦帝系。还有《国语》、《世本》提到传出颛顼的“祝融八姓”,则是以己姓为主,曹、芈等姓为辅,代表中原和中原偏南地区的族团,与楚人有关;《左传》郯子述五纪之帝为黄帝、炎帝、共工、太昊、少昊,同秦帝系相似(秦出东夷,与郯同祖),则属东部地区的族团。这些族团都是族姓的区域联合(通过联姻或盟会),不同于血缘关系(所言苗裔,并非亲产),空间关系强而时间关系差。我很怀疑,这些“五族共和”恐怕主要反映的是商周时期的格局。它们虽与较早的族团分布可能有某种承袭,在一定程度上可作划分考古区系的参考,但年代不明,终难与考古文化对号入座。

三代的情况与“族团”不同。《史记》的夏、商、周《本纪》都有“世”。三种“世”,至少商、周已得到证明,没有证明的只是夏。过去疑古派讲“古史”,他们有一个神话学逻辑,就是年代越早的东西是年代越晚的时候编出来的。照此推理,我们本来应该认为,夏是商编出来的,商是周编出来的,唐、虞是战国编出来的,黄帝是汉代编出来的。现在还有不少西方学者相信这套逻辑。但我们中国人对历史总是喜欢做连贯思考,如果这套逻辑有一环崩溃,就会有连锁反应。本世纪上半叶,罗振玉发现殷墟,王国维证明商世,中研院做十五次发掘,“商”这个环节被突破后,人们自然会想,既然就连作于汉代的《殷本纪》也可以信据(司马迁参考各国史记、世谱甚多,这是不足怪的),那么焉知《夏本纪》就不是如此呢?由于这种“信心”的恢复,后来徐旭生才去找夏墟,考古所才做二里头发掘,终于使“夏”成为本世纪下半叶考古学上的重要话题。

▲ 二里头遗址(考古中国配图)

现在对于“夏”这个话题,我们中国人是“宁信其有不信其无”,西方学者的态度刚好相反。问题仍处于讨论之中。我们“宁信其有”,是因为古书动称“三代”,在我们这儿太深入人心,少了一代,也就不成其为“三代”。例如张光直先生就使用“三代考古”这样的名词。有人说凡是黄皮肤的都说“有夏”,白皮肤的都说“无夏”。可见这才是“古史”拉锯战的前沿。兆光说,现在都说“走出疑古,进入释古”,但实际状况却是“非信则疑”。我想,这话要讲“古书”不一定对,但讲“古史”大体不误。我发现,中西学者的态度和彼此的法学传统正好相反。他们是“宁可错杀三千,不能放走一个”,而我们是“宁可错放三千,不能冤枉一个”,和美国审辛普森差不多。我们讲究“多闻阙疑”,唯恐“厚诬古人”,也是属于“无罪推定”。但有“杀”、“放”的选择,还是难守中立。

对于解决“古史”上的焦点难题,我认为真正需要的是具体工作,在答案未明之前,“疑”、“信”同为猜测,就像占卜的正反对贞(“天下雨还是不下雨”),其实只是两种可能。这两年,张光直先生正领导中美联合考古队在河南商丘发掘,希望找到早一点的“商”,或至少也能找到“宋”。这一工作目前还前途渺茫,国内学者早就断言“没戏”。但我理解,张先生是想把问题的研究切实推进一步,哪怕是很小的一步。因为现在不但“夏”的问题还没有解决,而且“早商”和“先商”也没有解决。如果我们能把“商”的问题推进一步,这也是破记录的。更何况它还有助于弄清“夏”、“商”的时空交叉,就是对于“夏”的研究也是推动。

本世纪上半叶,中研院的最大成就是殷墟发掘。而本世纪下半时的“三代考古”则是由中国大陆的学者在进行。最近到台湾中研院访问,我不但看到了许多当年的发掘品和当年的照片,还有幸见到当年从事一线发掘,现已九十多岁还在整理故物的石璋如先生。七月十日演讲,他就坐在第一排杜正胜先生的旁边(可惜这是事后经人提起,当时并没人介绍)。现在我们正处于本世纪临近结尾的几年,老天保佑!我希望在我的有生之年可以看到中国的“三代考古”迈出其关键一步,可以同殷墟发掘旗鼓相当的一步(地点、世系、遗址、遗物、铭刻都能对得上号)。至于黄炎二昊之类,我才不做那个梦。

李零

一九九六年七月二十三日写于美国西雅图

(原载《读书》1996年第12期,总第213期)

发表评论 取消回复